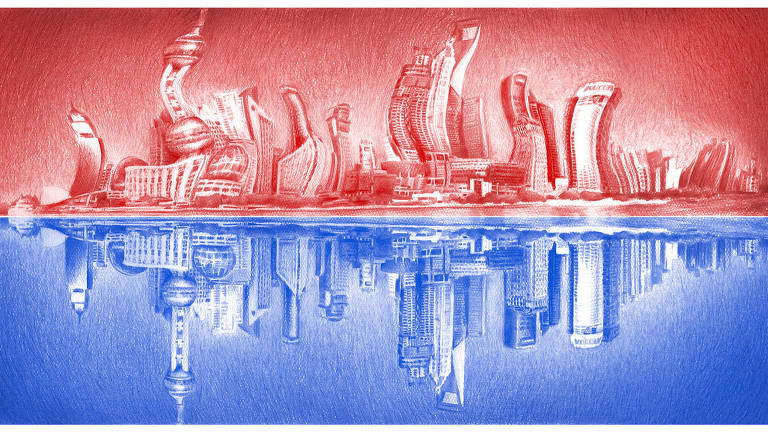

Nos próximos 15 dias desfrutarei de férias. Nada a ver com descanso. Saio em missão especial. Tentarei deter o Apocalipse. Soube de fonte segura que o mundo começou a acabar pelo Brasil. Você talvez não tenha notado, mas já está acontecendo.

De acordo com o mapa que obtive com exclusividade, a sala fica numa área erma do Além. Na porta, abaixo do número 2020, lê-se: "DJF - Divisão do Juízo Final". Por alguma razão, o primeiro botão pressionado no painel de descontrole foi o do Brasil. Tudo transcorre como planejado.

Se nada for feito, coisas esquisitas começarão a acontecer dentro de duas semanas. Já se sabe o seguinte:

A escuridão apagará a luz do céu de Brasília. O chão se repartirá sob o Palácio da Alvorada, cuspindo das profundezas um ser estranho. Bolsonaro identificará algo de familiar na aparência do visitante. O Apocalipse do capitão terá a cara do Olavo de Carvalho.

"Elegi você pra virar a mesa, não pra ficar embaixo dela, dizendo amém pros milicos e sorrindo pros vagabundos do STF", dirá o ser de aparência olavista, em timbre cavernoso. "Eu te destituo. Condeno-te a mastigar três vezes por dia a cloroquina que Asmodeu amassou. Por toda a eternidade".

Uma chuva de comprimidos cairá sobre os escombros do palácio residencial. E Bolsonaro começará a deglutição. As pílulas lhe perfurarão o cérebro. Seu inferno será engolir toda a cloroquina que o Exército for capaz de fabricar.

Antes de ser sorvido pelo solo, Bolsonaro gritará por socorro. Dois homens descerão do horizonte cavalgando um par de emas. Por um segundo, o presidente se imaginará salvo. Mas logo notará que um sujeito se parece com Rodrigo Maia. O outro tem a calva do Alexandre de Moraes. O gordinho sorri de modo estranho e balbucia: "Deixa que eu chuto". Uma das emas assume a dianteira: "Só depois que eu bicar."

Mourão se apossará do trono. Informado de que um general assumiu o controle do governo civil mais militar da história, o brasileiro se convencerá de que está mesmo diante do fim dos tempos.

De repente, tudo começará a desandar. Paola Oliveira envelhecerá instantaneamente. Silvio Santos acordará com a voz do Lombardi. Paulo Guedes se converterá ao socialismo. William Bonner apresentará o Jornal Nacional de sunga...

Uma onda de suicídios em massa se seguirá ao pronunciamento em que Mourão anunciará em rede nacional suas primeiras quatro decisões:

1) Transformar o Brasil numa monarquia.

2) Conceder ao Zero Um, ao Zero Dois e ao Zero três o título de príncipes honorários.

3) Reconduzir o Weintraub ao posto de ministro da Educação.

4) Entregar a alma ao centrão.

Se tudo correr conforme o planejado, o Brasil amanhecerá deserto numa determinada segunda-feira. O país terá morrido na véspera. Sobrarão apenas duas pessoas: uma jovem militante petista e um blogueiro bolsonarista de meia-idade.

Ela se esconderá no sítio de um amigo, em Atibaia. Ele, na casa de um advogado, também em Atibaia. Ambos serão salvos para poupar trabalho à Divisão do Juízo Final. Avalia-se na sala 2020 que não haverá risco de o Brasil renascer do cruzamento de uma petista com um bolsonarista. Dá-se de barato que os dois brigarão até a morte no instante em que se encontrarem.

Tentarei abortar o Apocalipse, desapertando o botão no painel de descontrole. Se eu não voltar em 15 dias, é porque não consegui evitar que o fim do mundo começasse pelo Brasil.

Ilustração - Ricardo Cammarota

Ilustração - Ricardo Cammarota