Gazeta do Povo - PR - 24/04

"Em entrevista ao canal GloboNews na semana passada, o Ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que o presidente Jair Bolsonaro estava amadurecendo a ideia de privatizar mais estatais. Segundo apurou o G1, está em estudo a inclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) no programa de privatizações capitaneado por Salim Mattar, Secretário de Desestatização, reacendendo o debate sobre qual seria o melhor caminho para a empresa.

O Brasil possui ao todo 418 empresas estatais, que empregam 800 mil pessoas. O país, sozinho, tem mais estatais do que a soma de dez países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) — um grupo composto por economias desenvolvidas. Dessas, 138 pertencem à União, e contam com um total de meio milhão de funcionários.

Como é inerente às estatais, que operam sem ter de sujeitar ao sistema de lucros e prejuízos, falta um sistema de incentivos adequado, que estimule a produtividade. Assim, entre 2012 e 2016, elas tiveram receitas de R$ 89 bilhões e despesas de R$ 122 bilhões. Isso significa que houve um prejuízo da ordem de 33 bilhões de reais, que foram arcados com dinheiro do Tesouro Nacional.

Os Correios se destacam como uma das piores entre todas as estatais. Selecionamos quatro motivos pelos quais o governo deveria privatizar a empresa o mais breve possível.

1. Escândalos de corrupção

Os Correios protagonizaram diversos escândalos de corrupção na última década e meia. O próprio Mensalão foi descoberto em decorrência da estatal, a partir de um vídeo que mostrava um ex-funcionário dos Correios negociando propina com um empresário e mencionando o aval do então deputado federal Roberto Jefferson. Foi o início de um processo que resultou na criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias, descobrindo-se posteriormente que se tratava de um esquema de compra de apoio parlamentar por parte do Partido dos Trabalhadores.

Outro caso ocorreu durante as eleições de 2014, em que os Correios distribuíram material de campanha de Dilma Rousseff sem registros de cobrança. Foram mais de 4,8 milhões de panfletos da petista distribuídos na Grande São Paulo e cidades do interior paulista.

Além disso, a Operação Mala Direta, deflagrada em 2016, verificou uma fraude de R$ 647 milhões em um esquema de envio de mercadorias de forma clandestina. A estrutura dos Correios era utilizada a fim de desviar valores para outras empresas prestadoras de serviço semelhante.

Outro escândalo, mais recente, ocorreu no Fundo de Pensões dos Correios, o Postalis, que registrou R$ 7 bilhões em prejuízos. Boa parte disso por causa de investimentos fraudulentos, negligentes e em desacordo com a própria política interna de investimentos do fundo. A orientação dos investimentos era política e ideológica, com aportes em bancos liquidados, empresas do grupo EBX, de Eike Batista, e até em títulos públicos da Argentina e Venezuela. Os casos são inúmeros.

Na visão do advogado Carlos Henrique Barbosa, mestre em Corrupção e Governança pela Universidade de Sussex, tantos escândalos dificultam até mesmo o processo de venda da empresa.

A Lei Anticorrupção faz com que possíveis investidores passem a levar em consideração também a possibilidade de corrupção na empresa. Isso porque a pessoa jurídica que está sendo adquirida será responsabilizada em caso de descobertas posteriores de esquemas de corrupção, independentemente se esses esquemas tenham acontecido antes da venda da estatal.

Isso significa que, em uma eventual venda, o valor tende a ser aquém do que seria possível — ou mesmo não aparecerão interessados diante dos riscos decorrentes da ausência completa de um mínimo sistema de compliance em uma estatal como os Correios.

“O passivo — medo de se comprar os Correios — é enorme: em virtude de tantos escândalos em que a empresa se envolveu, nenhum investidor sério vai se interessar em comprar”, alerta Barbosa.

2. Ingerência Política

A influência política nos Correios é muito alta. Levantamento da revista Exame feito em 2016 demonstrou que todos os 25 cargos de direção da empresa eram ocupadas, à época, por indicados políticos. Todas as 8 vice-presidências eram ocupadas por apadrinhados do PDT, PSD, PTB e MDB, sendo considerada “a mais politizada de todas as estatais”.

O então presidente da empresa, Guilherme Campos (PSD), admitiu que para acabar com a politização da empresa seria necessária sua privatização. O governo Temer cogitou a venda, mas acabou por não levar a ideia à frente. Além disso, há na empresa cerca de 700 cargos reservados apenas para sindicalistas, que exercem lobby para a manutenção da empresa no seio do Estado.

Barbosa afirma que há entraves políticos para despolitizar os Correios: “Como já há muita gente influenciando na empresa, é muito difícil os políticos abrirem mão dessa esfera de influência. Todos os partidos, ou boa parte de partidos grandes, dominam os Correios, e é preciso o apoio deles para conseguir a aprovação de uma privatização dessas”.

Ele afirma ainda que a privatização pode ser o primeiro passo para diminuir a ingerência política, mas que é essencial haver uma abertura no mercado de correspondências para que não se estabeleça um monopólio privado.

Para melhorar a gestão e reduzir a ingerência política nas estatais, foi criada em 2016 a chamada Lei das Estatais, com regras específicas para nomeação de diretores, membros do conselho e um rígido programa de regras de conduta. Barbosa elogia a legislação, mas alerta sobre o período necessário para que ela possa gerar efeitos positivos:

“A Lei das Estatais evidenciou a necessidade de gestão, separando-a de política pública: por muito tempo o discurso foi de que essas empresas estatais existiam para fazer uma série de políticas públicas, e não com uma questão de produzir bons serviços e ter lucro. A partir do momento da edição desta lei, cuja mensagem é de que é preciso gestão empresarial e integrantes com capacidade técnica, parou-se de enxergar estatais como fomentadora de políticas públicas e passasse a vê-la como um objeto a perseguir o lucro, que é a função de qualquer atividade empresarial. Então há a despolitização deste sentido. A aplicação rigorosa da legislação pode ajudar a limpar a empresa. Todavia, a aplicabilidade de qualquer regime de compliance leva tempo, em média ao menos 2 ciclos.”

3. Ineficiência

Entre as justificativas comuns feitas por quem se opõe à quebra de monopólio da empresa, consta a de que algumas áreas mais afastadas e que possuem menor demanda não despertariam interesse da iniciativa privada, sendo estratégico manter a prestação do serviço postal sob controle da Administração Pública.

No entanto, do ponto de vista da universalização do serviço — que deveria ser o objetivo —, a concessão do monopólio aos Correios pode ter resultado no exato oposto: ele restringe a universalização ao sufocar qualquer forma de concorrência.

Gesner Oliveira, da Fundação Getúlio Vargas, calcula que a falta de competição dos Correios custa R$ 766 milhões por ano aos consumidores: é o custo de oportunidade do monopólio legal, que vigora desde 1978 no Brasil. Ele estabelece a exclusividade no território nacional da União pelo recebimento, transporte, entrega e expedição de cartas.

Os resultados práticos e a crise enfrentada pela empresa trazem questionamentos acerca de seu modelo de negócios. Além das frequentes greves com pedidos de reajustes salariais, os atrasos e perdas de itens são rotineiros. Em apenas seis anos, a quantidade de indenizações pagas pela estatal por atrasos, extravios e roubos aumentou 1.054%, chegando a um prejuízo de R$ 201,7 milhões somente com perdas de encomendas em 2016.

A cada sete minutos, em média, uma remessa é roubada ou furtada de veículos ou de funcionários dos Correios no Rio de Janeiro. De janeiro a outubro de 2017, 62.577 casos foram registrados no território fluminense.

Tudo isso custa muito não apenas à União, mas aos consumidores, sendo que boa parte deles são empresas que dependem da companhia para entregar e/ou receber seus produtos.

A economista Elena Landau, conhecida por coordenar o processo de privatizações do Governo Fernando Henrique Cardoso, manifesta preocupação em caso de estabelecimento de um monopólio privado: “Não se pode sair do monopólio estatal para se criar um monopólio privado, pois ambos são ruins. O processo de venda de uma estatal cria a possibilidade de redesenhar a atuação da empresa, e isso precisa ser feito: além de privatizar, garantir a concorrência”.

Ela chama atenção também para o fato de que a pressão popular é maior quando quem presta o serviço é o poder público: “Quando o serviço é exercido pelo Estado, há uma maior complacência do público, quase como se não fosse um problema o serviço ser mal prestado. Talvez seja por causa da cultura patrimonialista do brasileiro. Mas, quando se passa para o setor privado, há uma cobrança maior, além de competição, porque se criam maiores canais de reclamação, como houve no setor das telecomunicações”.

Apenas entre 2012 e 2016, foram registrados R$ 4,4 bilhões em prejuízo na estatal. De 2000 a 2016, os Correios conseguiram fechar as contas anuais com lucro em somente 5 oportunidades. Isso mesmo diante do fato de que parte do portfólio de serviços prestados pela estatal detém monopólio legal.

Diante do dramático quadro da empresa, diversas medidas foram tomadas, como o fechamento de mais de 500 agências pelo país, entre as mais de 6 mil existentes. Houve ainda a demissão de 5 mil funcionários, entre os mais de 100 mil empregados pela empresa. Vale salientar que os Correios são a maior empregadora do país.

Em virtude dos prejuízos acumulados, também foi estipulada uma nova taxa para as encomendas internacionais, equivalente a R$ 15. Esse valor se dá independentemente de peso, tamanho ou quaisquer outras características do pedido, sendo cobrado em todos os produtos. Estima-se que, com a medida, a estatal fature mais R$ 90 milhões mensais, já que diariamente recebe entre 100 e 300 mil encomendas internacionais por dia. Isto é, mais de 1 bilhão de reais por ano. Diante da nova taxa, o PROCON do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar um possível abuso por parte da empresa pública.

Não há quaisquer justificativas para tamanha arbitrariedade, exceto pelo fato de que os Correios podem aplicar esta medida. E elas continuarão acontecendo enquanto boa parte dos brasileiros se recusarem a apoiar a privatização dos Correios, bem como a completa desestatização e abertura deste mercado.

Landau rebate as afirmações de quem defende que a empresa não deveria ser vendida, já que registrou lucro em 2017: “É preciso olhar para o longo prazo. Com passivos trabalhistas e rombos no fundo de pensão, além da necessidade de se reinventar para competir no mundo moderno e em outras áreas que não possui monopólio legal, a operação dos Correios tende a ser inviável”.

4. A tendência mundial é a da quebra de monopólio

A despeito da crítica à privatização dos Correios se dever à suposta incapacidade do setor privado de atuar em áreas de baixo retorno financeiro, essa dificuldade não impediu que 56 países integrantes da União Postal Universal — composta por 192 países — quebrassem o monopólio, ainda existente no Brasil. Destes, há 18 países que possuem uma estatal de capital misto ou mercado totalmente privado.

Em alguns países europeus, criou-se um fundo que compensa as perdas nas regiões menos rentáveis. Outra saída seria uma abertura gradual no mercado, atraindo competição aos poucos.

Um exemplo foi o do serviço postal alemão, privatizado em 1995. Ele se reinventou por meio da prestação de outros serviços, como financeiros, parcerias, lojas de conveniência e etc. No ano de 2002, o Deutsche Post adquiriu a DHL e hoje atua em cerca de 200 países. O monopólio do envio de cartas de até 50g, o único que ainda perdurava, acabou em 2007.

Já a estatal do setor que havia em Portugal, a Correios, Telégrafos e Telefones (CTT), também foi privatizada em 2014.

A intenção nesses casos foi a busca tanto da geração de caixa quanto da maximização da eficiência na prestação do serviço. Isto é: a privatização do setor buscou melhorar a qualidade dos serviços e evitar preços excessivos. É um processo que deve começar a ser observado e perseguido no Brasil.

Privatização enfrenta resistência interna

Em entrevista à Revista Veja, Salim Mattar afirmou estar frustrado com a resistência interna encontrada por integrantes do próprio governo para que seja possível às privatizações.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, por exemplo, é uma das vozes contrárias à privatização: ele não quer a venda de nenhuma das empresas sob sua influência. Entre elas, constam os Correios, em que ele defende cautela.

“É uma decisão importante que afeta dezenas de milhares de famílias e precisa ser feita de forma responsável e lógica, sem precipitação”, afirmou ao Estadão.

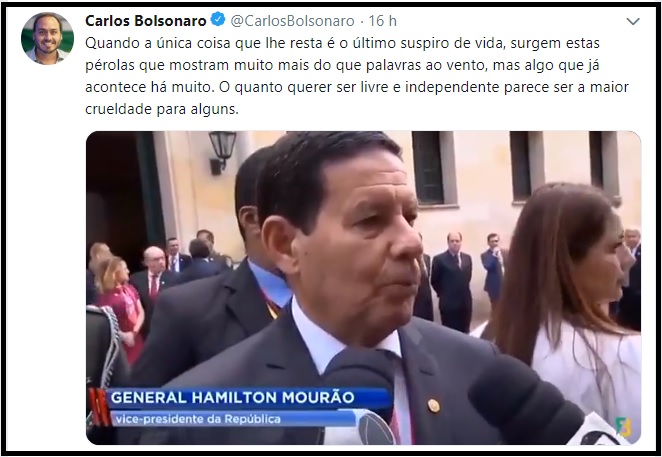

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também manifestou oposição à ideia de privatizar a empresa: “por enquanto, não”, respondeu, ao ser questionado a respeito em um evento em comemoração aos 365 anos da empresa."

quarta-feira, abril 24, 2019

CARLUCHO X MOURÃO: Bolsonaro apoia “sangue do meu sangue”, que atira mais - REINALDO AZEVEDO

UOL - 24/04

Jair Bolsonaro endossou e ratificou todas as críticas que Carlos Bolsonaro, um de seus filhos, fez, faz e fará a Hamilton Mourão, vice-presidente da República e, por extensão, aos militares. E considerem aí: Carlos, interlocutor de Olavo de Carvalho, o guru de extrema-direita que hoje fustiga os generais, não dá um passo sem consultar o pai. De forma que eu diria até perversa, Rego Barros, general da ativa e porta-voz do presidente, foi obrigado — porque quer; é um absurdo estar nesse cargo — a afirmar o seguinte, reproduzindo palavras do chefe do Executivo: "De uma vez por todas o presidente gostaria de deixar claro o seguinte: quanto a seus filhos, em particular o Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará a seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos". Traduzindo: a Presidência da República é uma empreitada familiar, e nem mesmo o interesse nacional e do conjunto dos brasileiros faria Bolsonaro opor-se ao filho. Não faltou nem mesmo uma nota de dramaticidade brega, mas de perigo político extremo. Segundo Rego Barros, o presidente afirmou sobre o filho: "É sangue do meu sangue". Só ontem, Carlos postou oito tuítes em seu perfil contra o general.

Há 20 dias adverti para a tentação de agitar quarteis

No dia 5 deste mês, numa coluna da Folha intitulada "Não vai ter golpe, vai ter luta", escrevi o seguinte:

Fique avisado o leitor que anda descolado da realidade de Brasília e dela só tem notícia quando ecos de um funk já antigo trata de "tigrões" e "tchutchucas": nos "becos e nos breus das tocas" da capital federal de Banânia, que são os corredores dos palácios, já se fazem apostas: será Bolsonaro só o boneco de mamulengo do Partido Militar, que resolveu se reestruturar, ou ele próprio, insuflado por meia dúzia de reacionários delirantes, está a mandar recados para os "cabos" da hora, tentando colá-los a seu "capitão"?

A julgar pelo tratamento dispensado pelo autoproclamado filósofo e professor Olavo de Carvalho aos generais do governo —e, por extensão, aos da ativa— e pela reverência de Bolsonaro e filhos ao Bruxo da Virgínia, dada a hipótese de golpe, parece que o próprio presidente da República se mostraria disposto a "ir aos bivaques para bulir com os granadeiros".

Conversas sobre golpes só prosperam quando aqueles que deveriam proteger as instituições, e vale também para a imprensa, se dispõem a pegar pedras para depredá-las. Aí qualquer figurante de quinta categoria, alçado a ator principal, se sente estimulado a ir aos bivaques para bulir com granadeiros. Em contexto novo, é preciso, sim, que nos demos conta de que "o preço da liberdade é a eterna vigilância".

Há 20 dias, Olavo de Carvalho ainda não havia esculhambado os militares, e Carlucho não havia postando suas ofensas no canal de Youtube de seu pai e nas suas próprias páginas. Que fique claro: a extrema-direita bolsonarista investe na eliminação de qualquer barreira entre o líder e o povo. Entre os empecilhos, estão os Poderes da República e, vejam que coisa!, os próprios militares. Sim, há quem sonhe com um autogolpe, com os quarteis rebelados, fiéis ao capitão, não ao comando das respectivas Forças. É delírio? É. Mas o que não é em meio a essa confusão?

Um dos tuítes expõe um dos delírios da extrema-direita

Tuíte em que Carlos censura o general Mourão por ter feito e dito a coisa certa sobre a Venezuela

Bolsonaro expressou por meio do porta-voz seu apreço não mais do que formal a Mourão, que preferiu baixar a bola, afirmando que "quando um não quer, dois não brigam". O presidente estaria disposto a investir no entendimento entre seu filho e o vice. É conversa mole. Reitero: só no Twitter, Carlos desferiu ontem oito petardos contra o vice-presidente. Um deles é mais eloquente do que parece. Ele retira do contexto uma entrevista do Mourão, em que o vice explica por que Nicolás Maduro resiste no poder. Afirmou:

"Enquanto ele [Nicolás Maduro] tiver apoio militar, a população, que é de oposição e contrária a Maduro, está desarmada". E acrescentou: "E tem de estar, né?, senão nós vamos para uma guerra civil na Venezuela que seria horrível para o Hemisfério como um todo". Segundo Carlos, Mourão estaria tirando dos venezuelanos a sua última esperança.

Por que isso é especialmente importante? Lembrem-se de que o olavista Ernesto Araújo, chanceler, da turma de Carlos, queria oferecer o território brasileiro para tropas americanas intervirem na Venezuela. O próprio Bolsonaro evitou descartar o apoio brasileiro a uma ação dos EUA no país vizinho, o que os militares brasileiros consideram inaceitável. Mourão está certo. Uma guerra civil na fronteira com o Brasil transformaria o subcontinente num palco de lutas de três potências militares: EUA, Rússia e China, com o risco de reacender o terrorismo das Farc. Quem vocês acham que reúne mais informações sobre a questão: Mourão e os generais brasileiros, que se opuseram a qualquer intervenção, ou o trio Carlucho, Ernesto e Olavo de Carvalho?

A crítica de Carlos a Mourão evidencia a qualidade de quem ataca e de quem é atacado. Notem que o filho do presidente, com quem o pai afirmou estar em aliança inquebrantável, quer a guerra. Tanto na Venezuela como com o vice. Enquanto o tiroteio acontecia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara (DEM-RJ) e virtual primeiro-ministro, ao menos para alguns assuntos, garantia a aprovação do texto da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil real e urgente passava longe do presidente e de seu 23º e mais poderoso ministro: Carlos Bolsonaro.

Jair Bolsonaro endossou e ratificou todas as críticas que Carlos Bolsonaro, um de seus filhos, fez, faz e fará a Hamilton Mourão, vice-presidente da República e, por extensão, aos militares. E considerem aí: Carlos, interlocutor de Olavo de Carvalho, o guru de extrema-direita que hoje fustiga os generais, não dá um passo sem consultar o pai. De forma que eu diria até perversa, Rego Barros, general da ativa e porta-voz do presidente, foi obrigado — porque quer; é um absurdo estar nesse cargo — a afirmar o seguinte, reproduzindo palavras do chefe do Executivo: "De uma vez por todas o presidente gostaria de deixar claro o seguinte: quanto a seus filhos, em particular o Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará a seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos". Traduzindo: a Presidência da República é uma empreitada familiar, e nem mesmo o interesse nacional e do conjunto dos brasileiros faria Bolsonaro opor-se ao filho. Não faltou nem mesmo uma nota de dramaticidade brega, mas de perigo político extremo. Segundo Rego Barros, o presidente afirmou sobre o filho: "É sangue do meu sangue". Só ontem, Carlos postou oito tuítes em seu perfil contra o general.

Há 20 dias adverti para a tentação de agitar quarteis

No dia 5 deste mês, numa coluna da Folha intitulada "Não vai ter golpe, vai ter luta", escrevi o seguinte:

Fique avisado o leitor que anda descolado da realidade de Brasília e dela só tem notícia quando ecos de um funk já antigo trata de "tigrões" e "tchutchucas": nos "becos e nos breus das tocas" da capital federal de Banânia, que são os corredores dos palácios, já se fazem apostas: será Bolsonaro só o boneco de mamulengo do Partido Militar, que resolveu se reestruturar, ou ele próprio, insuflado por meia dúzia de reacionários delirantes, está a mandar recados para os "cabos" da hora, tentando colá-los a seu "capitão"?

A julgar pelo tratamento dispensado pelo autoproclamado filósofo e professor Olavo de Carvalho aos generais do governo —e, por extensão, aos da ativa— e pela reverência de Bolsonaro e filhos ao Bruxo da Virgínia, dada a hipótese de golpe, parece que o próprio presidente da República se mostraria disposto a "ir aos bivaques para bulir com os granadeiros".

Conversas sobre golpes só prosperam quando aqueles que deveriam proteger as instituições, e vale também para a imprensa, se dispõem a pegar pedras para depredá-las. Aí qualquer figurante de quinta categoria, alçado a ator principal, se sente estimulado a ir aos bivaques para bulir com granadeiros. Em contexto novo, é preciso, sim, que nos demos conta de que "o preço da liberdade é a eterna vigilância".

Há 20 dias, Olavo de Carvalho ainda não havia esculhambado os militares, e Carlucho não havia postando suas ofensas no canal de Youtube de seu pai e nas suas próprias páginas. Que fique claro: a extrema-direita bolsonarista investe na eliminação de qualquer barreira entre o líder e o povo. Entre os empecilhos, estão os Poderes da República e, vejam que coisa!, os próprios militares. Sim, há quem sonhe com um autogolpe, com os quarteis rebelados, fiéis ao capitão, não ao comando das respectivas Forças. É delírio? É. Mas o que não é em meio a essa confusão?

Um dos tuítes expõe um dos delírios da extrema-direita

Tuíte em que Carlos censura o general Mourão por ter feito e dito a coisa certa sobre a Venezuela

Bolsonaro expressou por meio do porta-voz seu apreço não mais do que formal a Mourão, que preferiu baixar a bola, afirmando que "quando um não quer, dois não brigam". O presidente estaria disposto a investir no entendimento entre seu filho e o vice. É conversa mole. Reitero: só no Twitter, Carlos desferiu ontem oito petardos contra o vice-presidente. Um deles é mais eloquente do que parece. Ele retira do contexto uma entrevista do Mourão, em que o vice explica por que Nicolás Maduro resiste no poder. Afirmou:

"Enquanto ele [Nicolás Maduro] tiver apoio militar, a população, que é de oposição e contrária a Maduro, está desarmada". E acrescentou: "E tem de estar, né?, senão nós vamos para uma guerra civil na Venezuela que seria horrível para o Hemisfério como um todo". Segundo Carlos, Mourão estaria tirando dos venezuelanos a sua última esperança.

Por que isso é especialmente importante? Lembrem-se de que o olavista Ernesto Araújo, chanceler, da turma de Carlos, queria oferecer o território brasileiro para tropas americanas intervirem na Venezuela. O próprio Bolsonaro evitou descartar o apoio brasileiro a uma ação dos EUA no país vizinho, o que os militares brasileiros consideram inaceitável. Mourão está certo. Uma guerra civil na fronteira com o Brasil transformaria o subcontinente num palco de lutas de três potências militares: EUA, Rússia e China, com o risco de reacender o terrorismo das Farc. Quem vocês acham que reúne mais informações sobre a questão: Mourão e os generais brasileiros, que se opuseram a qualquer intervenção, ou o trio Carlucho, Ernesto e Olavo de Carvalho?

A crítica de Carlos a Mourão evidencia a qualidade de quem ataca e de quem é atacado. Notem que o filho do presidente, com quem o pai afirmou estar em aliança inquebrantável, quer a guerra. Tanto na Venezuela como com o vice. Enquanto o tiroteio acontecia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara (DEM-RJ) e virtual primeiro-ministro, ao menos para alguns assuntos, garantia a aprovação do texto da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil real e urgente passava longe do presidente e de seu 23º e mais poderoso ministro: Carlos Bolsonaro.

Uma babá para Carluxo - BERNARDO MELLO FRANCO

O Globo - 24/04

A última presidente que brigou com o vice não terminou o mandato. Bolsonaro poderia aprender com o exemplo de Dilma, mas prefere os conselhos de Olavo de Carvalho

Não durou 24 horas a trégua de Carluxo, o filho pit bull de Jair Bolsonaro. Na noite de segunda, o Zero Dois sinalizou uma pausa nos ataques a Hamilton Mourão. Na terça, já voltou a tuitar contra o general.

Ontem o vereador tirou mais um dia para torpedear o vice-presidente. De manhã, reclamou de uma palestra que ele fez em Washington. À tarde, ironizou uma declaração sobre a Venezuela. À noite, criticou uma frase sobre a facada sofrida pelo pai. Referiu-se ao general como “o tal de Mourão”.

As queixas de Carluxo sugerem uma tentativa de encontrar pelo em ovo. No caso da palestra, ele culpou o vice por uma carta de divulgação do Wilson Center. O texto diz que Mourão emergiu como uma voz moderada no governo, o que é difícil de contestar.

Ao falar da Venezuela, o vice ponderou que é preciso evitar uma guerra civil. Sobre a facada, disse que Bolsonaro não deveria fazer propaganda no hospital. O Zero Dois discordou. Tempos depois, postou uma foto do pai de cueca numa maca.

O presidente poderia conter o filho com medidas simples, como o confisco do celular ou a contratação de uma babá. Escolheu passar a mão em sua cabeça, o que sugere um aval aos ataques. Ontem o porta-voz do Planalto disse que Bolsonaro tem “consideração e apreço” pelo vice, mas “estará sempre ao lado” do herdeiro.

Mourão entrou na chapa do PSL por acaso. A primeira opção era Janaína Paschoal, que recusou o convite. A segunda era o ministro Augusto Heleno, que se filiou ao partido errado. Agora é tarde para se arrepender, porque o general foi eleito não pode ser demitido do cargo.

Não há bobos em Brasília. Hostilizado por um governo tropeça nas próprias pernas, Mourão marcha na direção de parlamentares e empresários. Ele já aposentou as ideias radicais da campanha, como o “autogolpe” e a Constituinte sem votos. Adotou tom conciliador, posando de bombeiro entre incendiários.

A última presidente que brigou com o vice não terminou o mandato. Bolsonaro poderia aprender com o exemplo de Dilma Rousseff, mas prefere ouvir os conselhos de Olavo de Carvalho.

A última presidente que brigou com o vice não terminou o mandato. Bolsonaro poderia aprender com o exemplo de Dilma, mas prefere os conselhos de Olavo de Carvalho

Não durou 24 horas a trégua de Carluxo, o filho pit bull de Jair Bolsonaro. Na noite de segunda, o Zero Dois sinalizou uma pausa nos ataques a Hamilton Mourão. Na terça, já voltou a tuitar contra o general.

Ontem o vereador tirou mais um dia para torpedear o vice-presidente. De manhã, reclamou de uma palestra que ele fez em Washington. À tarde, ironizou uma declaração sobre a Venezuela. À noite, criticou uma frase sobre a facada sofrida pelo pai. Referiu-se ao general como “o tal de Mourão”.

As queixas de Carluxo sugerem uma tentativa de encontrar pelo em ovo. No caso da palestra, ele culpou o vice por uma carta de divulgação do Wilson Center. O texto diz que Mourão emergiu como uma voz moderada no governo, o que é difícil de contestar.

Ao falar da Venezuela, o vice ponderou que é preciso evitar uma guerra civil. Sobre a facada, disse que Bolsonaro não deveria fazer propaganda no hospital. O Zero Dois discordou. Tempos depois, postou uma foto do pai de cueca numa maca.

O presidente poderia conter o filho com medidas simples, como o confisco do celular ou a contratação de uma babá. Escolheu passar a mão em sua cabeça, o que sugere um aval aos ataques. Ontem o porta-voz do Planalto disse que Bolsonaro tem “consideração e apreço” pelo vice, mas “estará sempre ao lado” do herdeiro.

Mourão entrou na chapa do PSL por acaso. A primeira opção era Janaína Paschoal, que recusou o convite. A segunda era o ministro Augusto Heleno, que se filiou ao partido errado. Agora é tarde para se arrepender, porque o general foi eleito não pode ser demitido do cargo.

Não há bobos em Brasília. Hostilizado por um governo tropeça nas próprias pernas, Mourão marcha na direção de parlamentares e empresários. Ele já aposentou as ideias radicais da campanha, como o “autogolpe” e a Constituinte sem votos. Adotou tom conciliador, posando de bombeiro entre incendiários.

A última presidente que brigou com o vice não terminou o mandato. Bolsonaro poderia aprender com o exemplo de Dilma Rousseff, mas prefere ouvir os conselhos de Olavo de Carvalho.

Para ser um ótimo técnico, não basta ter conhecimento - TOSTÃO

FOLHA DE SP - 24/04

É necessário ter também sabedoria, enxergar os detalhes subjetivos e objetivos

Os estaduais, que não precisam acabar, mas que deveriam ser mais curtos, são como as novelas. Os capítulos são longos, repetitivos e tediosos, à espera do grande final, da festa emocionante. Parece até que, na média, as partidas foram excelentes.

Já o Brasileiro seria como os grandes romances. Ainda mais se for bem jogado. As belíssimas tramas perpassam todos os capítulos, sem depender do final, que pode ser emocionante ou apenas um complemento. Assim é também a vida. A existência é muito mais interessante que o fim, sem graça e sem escolha.

Abel Braga, técnico do Flamengo, na final do Campeonato Carioca contra o Vasco - Mauro Pimentel/AFP

Antes de começar o Brasileiro, continuam a Copa do Brasil e a Libertadores. O Flamengo tem grande chance de se classificar, mas, fora de casa, tem de ficar atento aos perigos que são LDU e Peñarol. O time, com todos os jogadores em boas condições, possui, do meio para frente, no mínimo, seis atletas bons e do mesmo nível (Bruno Henrique, Vitinho, Arrascaeta, Gabigol, Diego e Éverton Ribeiro). Dois ficam na reserva, já que Abel está cada dia mais convencido de que o volante Willian Arão não pode sair do time, como muitos pedem. Sempre quando o time perder, dirão que faltou o jogador que estava na reserva.

A equipe precisa ter, no mínimo, um armador. Possui dois, Diego e Éverton Ribeiro. Se Diego ficar na reserva, Éverton Ribeiro deveria jogar pelo meio, como fez no primeiro jogo contra o Vasco. Arrascaeta é um meia-atacante. Bruno Henrique é o que tem se destacado mais. Ele e Gabigol podem jogar pelo centro ou pelo lado. Já Arrascaeta se dá bem quando atua pela esquerda. Abel Braga tem variado e posicionado bem os jogadores.

Arão é um volante que marca e chega rapidamente ao ataque, para finalizar, além de ser bom nas jogadas aéreas, de bolas paradas. Assim jogou Paulinho, na seleção, e atua Elias, no Atlético. Arão é um volante sem talento para chegar à frente trocando passes, como um bom meia.

Mano Menezes passa a ter um problema parecido com o de Abel, escalar juntos Thiago Neves e Rodriguinho. Fez isso no momento certo, quando o Atlético vencia por 1 a 0. Saiu o volante Romero. Mas não foi por isso que saiu o gol de empate, e sim pela belíssima jogada individual de Pedro Rocha. Logo que empatou, Mano voltou aos dois volantes, com a entrada de Lucas Silva no lugar de Rodriguinho.

É querer demais que o precavido e seguro Mano Menezes escale habitualmente, desde o início, Rodriguinho e Thiago Neves. Se isso acontecer, o técnico vai se olhar no espelho e dizer: "Não acredito que você fez isso".

Se o técnico do Cruzeiro ou o do Flamengo fossem Guardiola, certamente escalariam um volante e dois meias, como faz o Manchester City. Mas, para isso, teriam de mudar outros parâmetros estratégicos, o que não é comum nos times brasileiros.

Outro técnico que substituiu bem, no momento certo, foi Carille, na decisão paulista, ao colocar Vagner Love, muito mais para ser um segundo atacante do que para jogar aberto, como fazia Pedrinho. O gol do Corinthians foi belíssimo, pelo passe preciso de Sornoza e pela conclusão de Love. Carille não é um iluminado, é muito bom treinador.

Para ser um ótimo técnico, não basta ter informação, conhecimento. É necessário ter também sabedoria, enxergar os detalhes subjetivos e objetivos, além de fazer com os jogadores executem bem o que foi planejado. A sabedoria não está nas escolas, nos livros, mas, sem os livros, não existe sabedoria.

Tostão

Cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970. É formado em medicina.

É necessário ter também sabedoria, enxergar os detalhes subjetivos e objetivos

Os estaduais, que não precisam acabar, mas que deveriam ser mais curtos, são como as novelas. Os capítulos são longos, repetitivos e tediosos, à espera do grande final, da festa emocionante. Parece até que, na média, as partidas foram excelentes.

Já o Brasileiro seria como os grandes romances. Ainda mais se for bem jogado. As belíssimas tramas perpassam todos os capítulos, sem depender do final, que pode ser emocionante ou apenas um complemento. Assim é também a vida. A existência é muito mais interessante que o fim, sem graça e sem escolha.

Abel Braga, técnico do Flamengo, na final do Campeonato Carioca contra o Vasco - Mauro Pimentel/AFP

Antes de começar o Brasileiro, continuam a Copa do Brasil e a Libertadores. O Flamengo tem grande chance de se classificar, mas, fora de casa, tem de ficar atento aos perigos que são LDU e Peñarol. O time, com todos os jogadores em boas condições, possui, do meio para frente, no mínimo, seis atletas bons e do mesmo nível (Bruno Henrique, Vitinho, Arrascaeta, Gabigol, Diego e Éverton Ribeiro). Dois ficam na reserva, já que Abel está cada dia mais convencido de que o volante Willian Arão não pode sair do time, como muitos pedem. Sempre quando o time perder, dirão que faltou o jogador que estava na reserva.

A equipe precisa ter, no mínimo, um armador. Possui dois, Diego e Éverton Ribeiro. Se Diego ficar na reserva, Éverton Ribeiro deveria jogar pelo meio, como fez no primeiro jogo contra o Vasco. Arrascaeta é um meia-atacante. Bruno Henrique é o que tem se destacado mais. Ele e Gabigol podem jogar pelo centro ou pelo lado. Já Arrascaeta se dá bem quando atua pela esquerda. Abel Braga tem variado e posicionado bem os jogadores.

Arão é um volante que marca e chega rapidamente ao ataque, para finalizar, além de ser bom nas jogadas aéreas, de bolas paradas. Assim jogou Paulinho, na seleção, e atua Elias, no Atlético. Arão é um volante sem talento para chegar à frente trocando passes, como um bom meia.

Mano Menezes passa a ter um problema parecido com o de Abel, escalar juntos Thiago Neves e Rodriguinho. Fez isso no momento certo, quando o Atlético vencia por 1 a 0. Saiu o volante Romero. Mas não foi por isso que saiu o gol de empate, e sim pela belíssima jogada individual de Pedro Rocha. Logo que empatou, Mano voltou aos dois volantes, com a entrada de Lucas Silva no lugar de Rodriguinho.

É querer demais que o precavido e seguro Mano Menezes escale habitualmente, desde o início, Rodriguinho e Thiago Neves. Se isso acontecer, o técnico vai se olhar no espelho e dizer: "Não acredito que você fez isso".

Se o técnico do Cruzeiro ou o do Flamengo fossem Guardiola, certamente escalariam um volante e dois meias, como faz o Manchester City. Mas, para isso, teriam de mudar outros parâmetros estratégicos, o que não é comum nos times brasileiros.

Outro técnico que substituiu bem, no momento certo, foi Carille, na decisão paulista, ao colocar Vagner Love, muito mais para ser um segundo atacante do que para jogar aberto, como fazia Pedrinho. O gol do Corinthians foi belíssimo, pelo passe preciso de Sornoza e pela conclusão de Love. Carille não é um iluminado, é muito bom treinador.

Para ser um ótimo técnico, não basta ter informação, conhecimento. É necessário ter também sabedoria, enxergar os detalhes subjetivos e objetivos, além de fazer com os jogadores executem bem o que foi planejado. A sabedoria não está nas escolas, nos livros, mas, sem os livros, não existe sabedoria.

Tostão

Cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970. É formado em medicina.

Uma diplomacia à deriva - MARCO ANTONIO VILLA

Correio Braziliense - 24/04

O Brasil necessita de uma política externa responsável. Infelizmente, não é o que tem acontecido. O titular do Itamaraty continua exercendo sua função como uma espécie de sátrapa a serviço de interesses antinacionais. Insiste numa diplomacia ideológica, lesiva aos objetivos permanentes do país. Crê, como um fanático, que o Brasil faz parte de uma guerra civilizatória. Nesse delírio, imagina que ainda estamos numa guerra santa, numa cruzada. Constrói inimigos imaginários. Perde tempo e energia em ações que colocam em risco a segurança nacional. Transformou a Casa de Rio Branco em aríete da extrema-direita norte-americana. Supõe que tem uma missão sagrada. Procura um satã em cada esquina, a começar pelos corredores do Itamaraty, onde de forma absolutamente irresponsável isolou experientes diplomatas seguindo um manual típico das ditaduras comunistas, ou seja, quem não aceita a “linha justa” deve ser excluído.

Nos fóruns internacionais, o Brasil está passando por situações constrangedoras. Basta recordar, entre tantos outros exemplos, a abdicação para sediar a Conferência do Clima. As grandes referências históricas do mundo da diplomacia mundial foram substituídas por neófitos norte-americanos ou por títeres a serviço do obscurantismo. É inadmissível a importância dada ao Jim Jones da Virgínia, espécie mais acabada da mediocridade que ronda o Itamaraty. Não custa lembrar o jantar patrocinado pela embaixada brasileira em Washington — verdadeiro banquete macabro — com a extrema-direita nativa e que não tem qualquer representatividade naquele país e, pior, a designação de um novo embaixador sem experiência para posto de tal relevância.

A escolha é parte da ofensiva reacionária que tomou o Itamaraty. O terrível é que se as três primeiras viagens internacionais foram um desastre (basta recordar a humilhação no Chile e o voto de persona non grata proferido pelos presidentes da Câmara e Senado chilenos — fato único na nossa história), tudo indica que o vexame deva se ampliar com as visitas à Polônia e à Hungria. Qual a razão destas viagens? Quais objetivos? A única explicação é a simpatia ideológica com regimes de extrema-direita. Regimes que estão isolados na própria Comunidade Europeia. E em países marcados por uma triste tradição antissemita. Ou seja, mais uma vez a ideologia vai se sobrepor aos interesses nacionais e desgastar o prestígio da nossa diplomacia.

A submissão às determinações norte-americanos é explícita. A subserviência é a norma da casa. É uma política externa imposta de fora, por interesses estrangeiros. Ernesto Araújo repete a forma de agir de Celso Amorim. Só inverte os sinais ideológicos. Os dois são irmãos siameses. Agem sempre em detrimento do Brasil. Não conseguem sobrepor o que é relevante à ação panfletária. Esta — a priori — impõe uma visão de mundo caracterizada pela simplificação das contradições internacionais. Obtém fáceis respostas — e todas erradas. E quem perde é o Brasil. Na gestão petista aliando-se com ditadores — como na Venezuela, Nicarágua ou Cuba. Agora com os novos xenofobistas europeus.

A política externa vive de espasmos. Não há um projeto. Uma visão de totalidade. A incompreensão das mudanças ocorridas no mundo nas últimas décadas é uma marca da gestão. O posicionamento do Brasil na nova ordem internacional é considerado irrelevante, pois a ideologia se sobrepõe a tudo. Isto quando o eixo econômico mundial, depois de cinco séculos, se transferiu do Atlântico para o Pacífico. Basta acompanhar o crescimento das economias da região. E para lá que o Brasil deveria destinar seus maiores esforços diplomáticos. Mas, enquanto o PT insistiu na ênfase Sul-Sul, a atual chefia do Itamaraty optou pela subserviência aos interesses imperialistas americanos. Ambos estão errados. E mais que errados: colocam em risco o futuro do Brasil nas relações e no comércio internacionais.

A prioridade da diplomacia brasileira deveria ser a obtenção de uma aliança estratégica com a China, mantendo, claro, a nossa independência. Historicamente mantemos vínculos políticos, culturais e religiosos com o Ocidente. Contudo, a dinâmica do processo histórico contemporâneo deslocou o dinamismo econômico para o Oriente. O Ocidente manteve a primazia por cinco séculos, basta destacar o papel da Europa e, mais recentemente, especialmente após o final da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos. Agora é evidente o esgotamento das velhas potências ocidentais. Caberia ao Itamaraty reposicionar sua ação diplomática. Contudo, nada indica que isso vai ocorrer. Desta forma, quem perde é o Brasil. Nossa importância econômica — somos a oitava potência, apesar de tantos percalços — somada à posição estratégica no Atlântico Sul, poderiam dar um novo papel nesta ordem mundial que passa por radicais transformações. Mas, da mesma forma quando da trágica gestão petista, não temos um projeto nacional-diplomático.

O Brasil necessita de uma política externa responsável. Infelizmente, não é o que tem acontecido. O titular do Itamaraty continua exercendo sua função como uma espécie de sátrapa a serviço de interesses antinacionais. Insiste numa diplomacia ideológica, lesiva aos objetivos permanentes do país. Crê, como um fanático, que o Brasil faz parte de uma guerra civilizatória. Nesse delírio, imagina que ainda estamos numa guerra santa, numa cruzada. Constrói inimigos imaginários. Perde tempo e energia em ações que colocam em risco a segurança nacional. Transformou a Casa de Rio Branco em aríete da extrema-direita norte-americana. Supõe que tem uma missão sagrada. Procura um satã em cada esquina, a começar pelos corredores do Itamaraty, onde de forma absolutamente irresponsável isolou experientes diplomatas seguindo um manual típico das ditaduras comunistas, ou seja, quem não aceita a “linha justa” deve ser excluído.

Nos fóruns internacionais, o Brasil está passando por situações constrangedoras. Basta recordar, entre tantos outros exemplos, a abdicação para sediar a Conferência do Clima. As grandes referências históricas do mundo da diplomacia mundial foram substituídas por neófitos norte-americanos ou por títeres a serviço do obscurantismo. É inadmissível a importância dada ao Jim Jones da Virgínia, espécie mais acabada da mediocridade que ronda o Itamaraty. Não custa lembrar o jantar patrocinado pela embaixada brasileira em Washington — verdadeiro banquete macabro — com a extrema-direita nativa e que não tem qualquer representatividade naquele país e, pior, a designação de um novo embaixador sem experiência para posto de tal relevância.

A escolha é parte da ofensiva reacionária que tomou o Itamaraty. O terrível é que se as três primeiras viagens internacionais foram um desastre (basta recordar a humilhação no Chile e o voto de persona non grata proferido pelos presidentes da Câmara e Senado chilenos — fato único na nossa história), tudo indica que o vexame deva se ampliar com as visitas à Polônia e à Hungria. Qual a razão destas viagens? Quais objetivos? A única explicação é a simpatia ideológica com regimes de extrema-direita. Regimes que estão isolados na própria Comunidade Europeia. E em países marcados por uma triste tradição antissemita. Ou seja, mais uma vez a ideologia vai se sobrepor aos interesses nacionais e desgastar o prestígio da nossa diplomacia.

A submissão às determinações norte-americanos é explícita. A subserviência é a norma da casa. É uma política externa imposta de fora, por interesses estrangeiros. Ernesto Araújo repete a forma de agir de Celso Amorim. Só inverte os sinais ideológicos. Os dois são irmãos siameses. Agem sempre em detrimento do Brasil. Não conseguem sobrepor o que é relevante à ação panfletária. Esta — a priori — impõe uma visão de mundo caracterizada pela simplificação das contradições internacionais. Obtém fáceis respostas — e todas erradas. E quem perde é o Brasil. Na gestão petista aliando-se com ditadores — como na Venezuela, Nicarágua ou Cuba. Agora com os novos xenofobistas europeus.

A política externa vive de espasmos. Não há um projeto. Uma visão de totalidade. A incompreensão das mudanças ocorridas no mundo nas últimas décadas é uma marca da gestão. O posicionamento do Brasil na nova ordem internacional é considerado irrelevante, pois a ideologia se sobrepõe a tudo. Isto quando o eixo econômico mundial, depois de cinco séculos, se transferiu do Atlântico para o Pacífico. Basta acompanhar o crescimento das economias da região. E para lá que o Brasil deveria destinar seus maiores esforços diplomáticos. Mas, enquanto o PT insistiu na ênfase Sul-Sul, a atual chefia do Itamaraty optou pela subserviência aos interesses imperialistas americanos. Ambos estão errados. E mais que errados: colocam em risco o futuro do Brasil nas relações e no comércio internacionais.

A prioridade da diplomacia brasileira deveria ser a obtenção de uma aliança estratégica com a China, mantendo, claro, a nossa independência. Historicamente mantemos vínculos políticos, culturais e religiosos com o Ocidente. Contudo, a dinâmica do processo histórico contemporâneo deslocou o dinamismo econômico para o Oriente. O Ocidente manteve a primazia por cinco séculos, basta destacar o papel da Europa e, mais recentemente, especialmente após o final da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos. Agora é evidente o esgotamento das velhas potências ocidentais. Caberia ao Itamaraty reposicionar sua ação diplomática. Contudo, nada indica que isso vai ocorrer. Desta forma, quem perde é o Brasil. Nossa importância econômica — somos a oitava potência, apesar de tantos percalços — somada à posição estratégica no Atlântico Sul, poderiam dar um novo papel nesta ordem mundial que passa por radicais transformações. Mas, da mesma forma quando da trágica gestão petista, não temos um projeto nacional-diplomático.

Os ultraliberais e o preço da liberdade - JOSÉ EDUARDO FARIA

O Estado de S.Paulo - 24/04Só o Estado assegura o funcionamento do mercado, corrige suas falhas, garante direitos...

A liberdade, nos regimes políticos que protegem garantias fundamentais, é gratuita? É possível afirmar que, quanto menor é o Estado, maior é o alcance da liberdade? Em vez de ser solução, o Estado seria um problema? Respostas favoráveis a indagações como essas foram apresentadas durante a campanha eleitoral por candidatos e assessores de candidatos que, contrapondo libertarismo ou ultraliberalismo econômico à social-democracia, defenderam medidas como redução drástica do intervencionismo estatal, enxugamento do aparato governamental e híperresponsabilização dos cidadãos por suas escolhas de vida.

O libertarismo econômico defende mercados inteiramente livres – ou seja, não regulados. Enfatiza as liberdades individuais. É avesso a qualquer forma de dirigismo. E faz a apologia do direito privado como a espinha dorsal da ordem jurídica.

Contudo quem protege os cidadãos quando seus direitos são violados? A quem pedir proteção senão à polícia e à Justiça, instituições sustentadas pelos contribuintes? Quem assegura o equilíbrio dos mercados e preserva os bens dos cidadãos no caso de roubos? Na realidade, direitos são serviços prestados por órgãos governamentais e financiados por tributos. E essa forma de custeio depende de receita fiscal, orçamentos equilibrados e cálculos econômicos que envolvem horizonte de tempo e regras capazes de gerar previsibilidade e calculabilidade.

Meus professores de economia política diziam que sem Estado, cuja máquina demanda recursos e orçamentos, não há predição, sem predição não há segurança jurídica e sem a segurança de que as normas são aplicadas do mesmo modo a casos idênticos o jogo de mercado tende se tornar instável e assimétrico. Por tabela, como os direitos dependem de receita fiscal para ser eficazes na prática, sem impostos não há como preservar a propriedade privada e garantir a liberdade de iniciativa. No limite, quem quer mercado concorrencial tem, igualmente, de querer tributos. Direitos não apenas custam dinheiro. Também custam caro.

Para compreender essas ilações, que têm sido analisadas por juristas como Ronald Coase, Richard Posner e Stephen Holmes, é preciso não confundir valor e preço. Desde que o Código Civil napoleônico deu aos setores produtivos emergentes da revolução industrial garantias em matéria de liberdade de iniciativa, proteção à propriedade privada e formalização das obrigações, os direitos são uma das coisas mais valiosas que os cidadãos podem almejar. E eles valem muito mais que seu preço, mesmo que este seja alto. A noção do que é caro pode ser vista de diferentes modos. Em que medida dispomos de dinheiro suficiente para bancá-los? Ou até que ponto os custos dos direitos são altos porque o poder público é ineficiente, valorizando mais os interesses corporativos do funcionalismo do que os de quem precisa de seus serviços?

Quaisquer que sejam as respostas, nenhum direito valioso para os cidadãos pode ser concretizado se o caixa do Tesouro estiver vazio, diz Holmes. Isso permite ver a questão dos direitos a partir de uma ótica pouco usual entre nós. Por exemplo, os direitos fundamentais podem ser mensurados em termos de custo orçamentário? Essa é uma questão pertinente em países com desigualdade social, como o Brasil. Apesar de a carga tributária ser alta, o orçamento do poder público é apropriado por corporações de servidores, o que deixa os governos sem condições de atender às necessidades dos setores mais pobres da população. Outra questão é saber não só quanto custam os direitos, mas também como determinar quem decide a alocação de recursos escassos. Essa é uma questão que envolve as dimensões morais das distintas formas de liberdade nas discussões sobre justiça distributiva. Se a liberdade depende de impostos, sua cobrança pressupõe justiça fiscal, por meio de políticas tributárias não regressivas.

Um terceiro ponto de reflexão é sobre o papel das instituições legislativas e judiciais no estímulo ao crescimento econômico e à eficiência da economia, minimizando riscos e custo das transações. Clareza na definição de direitos propicia estabilidade nos negócios, segurança para os investimentos e cumprimento dos contratos. Mas quando o Estado é pouco eficiente e o ambiente institucional está minado por incertezas legais, dificultando o entendimento do presente e a formação de expectativas com relação ao futuro, as indefinições corroem as condições de que depende o desenvolvimento.

Em suma: se os direitos tendem a enfraquecer na ausência de um eficiente aparato institucional corretivo, a liberdade se esvazia quando o Estado não dispõe de recursos fiscais para assegurá-la. O que mostra a impossibilidade de ampliar a liberdade e ao mesmo tempo reduzir a carga tributária, como chegou a ser sugerido por assessores econômicos do candidato vencedor na campanha presidencial. Ignorando que as liberdades públicas só são respeitadas quando asseguradas pela força do Estado, eles incluíram na proposta de reforma previdenciária o esvaziamento de direitos individuais e sociais que nada têm que ver com esse tema. A justificativa foi desonerar as empresas e aumentar sua competitividade. Eles parecem não perceber que, para funcionar bem, a dinâmica entre a oferta e a procura pressupõe uma complexa urdidura de garantias e salvaguardas sustentadas pelos contribuintes. E ainda confundem economia de mercado com sociedade de mercado, onde tudo – inclusive opções políticas – se compra e vende.

Essa é a lição a ser aprendida por quem confunde libertarismo ou libertarianismo com liberalismo econômico: só o Estado assegura o funcionamento do mercado, corrige suas falhas, garante direitos de cidadania e possibilita o equilíbrio nas relações sociais. Onde o Estado é excessivamente mínimo, a liberdade cede vez à lei do mais forte e à força bruta do estado de natureza, como os milicianos e traficantes do Rio de Janeiro têm mostrado.

A liberdade, nos regimes políticos que protegem garantias fundamentais, é gratuita? É possível afirmar que, quanto menor é o Estado, maior é o alcance da liberdade? Em vez de ser solução, o Estado seria um problema? Respostas favoráveis a indagações como essas foram apresentadas durante a campanha eleitoral por candidatos e assessores de candidatos que, contrapondo libertarismo ou ultraliberalismo econômico à social-democracia, defenderam medidas como redução drástica do intervencionismo estatal, enxugamento do aparato governamental e híperresponsabilização dos cidadãos por suas escolhas de vida.

O libertarismo econômico defende mercados inteiramente livres – ou seja, não regulados. Enfatiza as liberdades individuais. É avesso a qualquer forma de dirigismo. E faz a apologia do direito privado como a espinha dorsal da ordem jurídica.

Contudo quem protege os cidadãos quando seus direitos são violados? A quem pedir proteção senão à polícia e à Justiça, instituições sustentadas pelos contribuintes? Quem assegura o equilíbrio dos mercados e preserva os bens dos cidadãos no caso de roubos? Na realidade, direitos são serviços prestados por órgãos governamentais e financiados por tributos. E essa forma de custeio depende de receita fiscal, orçamentos equilibrados e cálculos econômicos que envolvem horizonte de tempo e regras capazes de gerar previsibilidade e calculabilidade.

Meus professores de economia política diziam que sem Estado, cuja máquina demanda recursos e orçamentos, não há predição, sem predição não há segurança jurídica e sem a segurança de que as normas são aplicadas do mesmo modo a casos idênticos o jogo de mercado tende se tornar instável e assimétrico. Por tabela, como os direitos dependem de receita fiscal para ser eficazes na prática, sem impostos não há como preservar a propriedade privada e garantir a liberdade de iniciativa. No limite, quem quer mercado concorrencial tem, igualmente, de querer tributos. Direitos não apenas custam dinheiro. Também custam caro.

Para compreender essas ilações, que têm sido analisadas por juristas como Ronald Coase, Richard Posner e Stephen Holmes, é preciso não confundir valor e preço. Desde que o Código Civil napoleônico deu aos setores produtivos emergentes da revolução industrial garantias em matéria de liberdade de iniciativa, proteção à propriedade privada e formalização das obrigações, os direitos são uma das coisas mais valiosas que os cidadãos podem almejar. E eles valem muito mais que seu preço, mesmo que este seja alto. A noção do que é caro pode ser vista de diferentes modos. Em que medida dispomos de dinheiro suficiente para bancá-los? Ou até que ponto os custos dos direitos são altos porque o poder público é ineficiente, valorizando mais os interesses corporativos do funcionalismo do que os de quem precisa de seus serviços?

Quaisquer que sejam as respostas, nenhum direito valioso para os cidadãos pode ser concretizado se o caixa do Tesouro estiver vazio, diz Holmes. Isso permite ver a questão dos direitos a partir de uma ótica pouco usual entre nós. Por exemplo, os direitos fundamentais podem ser mensurados em termos de custo orçamentário? Essa é uma questão pertinente em países com desigualdade social, como o Brasil. Apesar de a carga tributária ser alta, o orçamento do poder público é apropriado por corporações de servidores, o que deixa os governos sem condições de atender às necessidades dos setores mais pobres da população. Outra questão é saber não só quanto custam os direitos, mas também como determinar quem decide a alocação de recursos escassos. Essa é uma questão que envolve as dimensões morais das distintas formas de liberdade nas discussões sobre justiça distributiva. Se a liberdade depende de impostos, sua cobrança pressupõe justiça fiscal, por meio de políticas tributárias não regressivas.

Um terceiro ponto de reflexão é sobre o papel das instituições legislativas e judiciais no estímulo ao crescimento econômico e à eficiência da economia, minimizando riscos e custo das transações. Clareza na definição de direitos propicia estabilidade nos negócios, segurança para os investimentos e cumprimento dos contratos. Mas quando o Estado é pouco eficiente e o ambiente institucional está minado por incertezas legais, dificultando o entendimento do presente e a formação de expectativas com relação ao futuro, as indefinições corroem as condições de que depende o desenvolvimento.

Em suma: se os direitos tendem a enfraquecer na ausência de um eficiente aparato institucional corretivo, a liberdade se esvazia quando o Estado não dispõe de recursos fiscais para assegurá-la. O que mostra a impossibilidade de ampliar a liberdade e ao mesmo tempo reduzir a carga tributária, como chegou a ser sugerido por assessores econômicos do candidato vencedor na campanha presidencial. Ignorando que as liberdades públicas só são respeitadas quando asseguradas pela força do Estado, eles incluíram na proposta de reforma previdenciária o esvaziamento de direitos individuais e sociais que nada têm que ver com esse tema. A justificativa foi desonerar as empresas e aumentar sua competitividade. Eles parecem não perceber que, para funcionar bem, a dinâmica entre a oferta e a procura pressupõe uma complexa urdidura de garantias e salvaguardas sustentadas pelos contribuintes. E ainda confundem economia de mercado com sociedade de mercado, onde tudo – inclusive opções políticas – se compra e vende.

Essa é a lição a ser aprendida por quem confunde libertarismo ou libertarianismo com liberalismo econômico: só o Estado assegura o funcionamento do mercado, corrige suas falhas, garante direitos de cidadania e possibilita o equilíbrio nas relações sociais. Onde o Estado é excessivamente mínimo, a liberdade cede vez à lei do mais forte e à força bruta do estado de natureza, como os milicianos e traficantes do Rio de Janeiro têm mostrado.

Do fantasma Pinochet ao risco Savonarola - ALBERTO AGGIO

O Estado de S. Paulo - 24/04

Bolsonaro mantém seus apoios, mas já vê uma parte deles fugir por entre os dedos

Não foi preciso esperar cem dias para se admitir que os brasileiros elegeram um líder político com agudas dificuldades para o exercício do posto maior da República. Desde janeiro os atropelos se seguem, com bate-cabeça de auxiliares, recuo de ministros, demissão de dois deles, vários disse-desdisses do presidente, causando estupefação e desorientação. Tudo isso sem que houvesse influência direta da oposição.

Jair Messias Bolsonaro carrega um passivo de bravatas que lhe rendeu a imagem de homofóbico, racista, antiparlamentar, anti-institucional, antirreformista, antidemocrata, e assim por diante. Essa imagem negativa afeta o presidente da República e parece ser de difícil superação. Mesmo porque Jair Bolsonaro faz questão de se apresentar como o líder de um governo de “destruição” de tudo o que se havia construído nos 30 anos de vigência da Constituição de 1988, durante os quais se implementou, reformou e inovou, tanto quanto possível, o que previa a Carta Magna.

Não há sentido em sustentar a impostura de vincular os governos Fernando Henrique Cardoso ou mesmo os de Lula da Silva ao socialismo. Foram governos de políticas semelhantes e distintas entre si, dentre elas uma inclinação à privatização das empresas públicas e à manutenção do equilíbrio fiscal, pautas liberais que marcam os últimos decênios em nível mundial. Os problemas advindos do modelo de relação do Estado com a economia, que abrange excesso de estatização, controle de preços, hipertrofia fiscal, centralização de recursos, etc., vem de muito antes desses governos, em especial do período militar, que Bolsonaro louva tanto.

Quem bloqueou a adoção do modelo bolivariano no Brasil, que muitos petistas vocalizavam, foram a sociedade, a imprensa, a opinião pública e, em especial, os institutos políticos que emanam da Carta Constitucional de 1988. Isso precisa ficar claro, para que os bolsonaristas percam a ilusão de que foram eles que barraram a continuidade do petismo

e também para que não imaginem que será fácil construir no Brasil, a partir da “destruição” a que se refere Bolsonaro, um novo regime político, fazendo sucumbir a nossa institucionalidade democrática perante uma plataforma de tipo iliberal. Bolsonaro admira um Donald Trump iliberal, mas se esquece de que os Estados Unidos permanecem uma democracia liberal institucionalmente consolidada.

Do governo Bolsonaro emanam vetores que se entrecruzam e até se opõem. Os claros e cada vez mais evidentes conflitos entre os generais que compõem o governo (o vicepresidente Hamilton Mourão incluso) e o grupo “palaciano” comandado pelos filhos do presidente, especialmente em relação ao tema da Venezuela, não são de pouca monta e podem provocar uma quebra irreparável na sustentação política do governo.

Mas o ponto mais agudo advém da reforma da Previdência, alcunhada de “Nova Previdência”. O ministro da Economia, Paulo Guedes, faz blague com a noção de “revolução”. Mas se a inspiração de Paulo Guedes é Chicago e sua aplicação no Chile de Augusto Pinochet, não deixa de haver sentido. Pinochet liderou uma “revolução neoliberal” inversa ao programa socialista em vigor nos anos de Salvador Allende. Enquanto Pinochet vocalizava que seu governo “não tinha prazos, mas metas”, seus ministros e intelectuais falavam de “revolução silenciosa”. Não há que estranhar a obsessão com a palavra. Contudo o cenário brasileiro é de democracia, sustentada pela Carta Constitucional e suas instituições, situação inteiramente distinta da do Chile nos anos Pinochet.

Imaginar uma ruptura política no Brasil está, por enquanto, apenas no plano das utopias e os militares parecem pouco inclinados a uma aventura como essa. No governo federal são poucos os que percebem que há que fazer política e que se trata de uma maratona de quatro anos, e não de poucos meses.

Na chamada área dos “costumes” ou mais “ideológica”, na qual predomina uma orientação católica ultramontana combinada com um pentecostalismo radical que se fia na letra da Bíblia como orientação para toda a vida social, institucional, educacional e pessoal – o que carrega uma boa dose de hipocrisia –, o governo Bolsonaro se faz parecer mais com o franquismo e o salazarismo, que tiveram a Igreja Católica como apoiadora essencial, do que com o fascismo e o nazismo, que se fundamentavam mais em dimensões econômicas do moderno.

Há, ainda, uma menção mais remota que se pode fazer, a título de reflexão, ressalvando os anacronismos. Se a dimensão religiosa se fixar como conduta central ou ponto de referência maior do governo, Bolsonaro, por seu evidente plebeísmo, poderá ser aproximado ao monge Girolamo Savonarola, que liderou, em 1494, uma revolta contra o poderio oligárquico dos Médicis em Florença.

Savonarola instaurou uma “República popular” fundada na religião e na condenação das artes e da vida social das elites, que, para ele, representavam a decadência de Florença. Savonarola adotou medidas drásticas, como um índex de livros proibidos e a queima deles em praça pública. Seu destino não foi propriamente feliz. Maquivel, em O Príncipe, diz que Savonarola “fracassou na sua tentativa de reforma quando o povo começou a não lhe dar crédito. E ele não tinha meios para manter firmes aqueles que haviam acreditado, nem para fazer com que os incrédulos acreditassem”.

Eleito democraticamente, Jair Bolsonaro mantém seus apoios, mas já vê uma parte deles fugir por entre os dedos. É ilusória sua fé obsessiva nos milhões de apoiadores das redes sociais, sem articulação política e sem que os resultados econômicos se produzam, e desastrosa sua desconfiança em relação aos membros do seu próprio governo, com exceção dos próprios filhos.

Não foi preciso esperar cem dias para se admitir que os brasileiros elegeram um líder político com agudas dificuldades para o exercício do posto maior da República. Desde janeiro os atropelos se seguem, com bate-cabeça de auxiliares, recuo de ministros, demissão de dois deles, vários disse-desdisses do presidente, causando estupefação e desorientação. Tudo isso sem que houvesse influência direta da oposição.

Jair Messias Bolsonaro carrega um passivo de bravatas que lhe rendeu a imagem de homofóbico, racista, antiparlamentar, anti-institucional, antirreformista, antidemocrata, e assim por diante. Essa imagem negativa afeta o presidente da República e parece ser de difícil superação. Mesmo porque Jair Bolsonaro faz questão de se apresentar como o líder de um governo de “destruição” de tudo o que se havia construído nos 30 anos de vigência da Constituição de 1988, durante os quais se implementou, reformou e inovou, tanto quanto possível, o que previa a Carta Magna.

Não há sentido em sustentar a impostura de vincular os governos Fernando Henrique Cardoso ou mesmo os de Lula da Silva ao socialismo. Foram governos de políticas semelhantes e distintas entre si, dentre elas uma inclinação à privatização das empresas públicas e à manutenção do equilíbrio fiscal, pautas liberais que marcam os últimos decênios em nível mundial. Os problemas advindos do modelo de relação do Estado com a economia, que abrange excesso de estatização, controle de preços, hipertrofia fiscal, centralização de recursos, etc., vem de muito antes desses governos, em especial do período militar, que Bolsonaro louva tanto.

Quem bloqueou a adoção do modelo bolivariano no Brasil, que muitos petistas vocalizavam, foram a sociedade, a imprensa, a opinião pública e, em especial, os institutos políticos que emanam da Carta Constitucional de 1988. Isso precisa ficar claro, para que os bolsonaristas percam a ilusão de que foram eles que barraram a continuidade do petismo

e também para que não imaginem que será fácil construir no Brasil, a partir da “destruição” a que se refere Bolsonaro, um novo regime político, fazendo sucumbir a nossa institucionalidade democrática perante uma plataforma de tipo iliberal. Bolsonaro admira um Donald Trump iliberal, mas se esquece de que os Estados Unidos permanecem uma democracia liberal institucionalmente consolidada.

Do governo Bolsonaro emanam vetores que se entrecruzam e até se opõem. Os claros e cada vez mais evidentes conflitos entre os generais que compõem o governo (o vicepresidente Hamilton Mourão incluso) e o grupo “palaciano” comandado pelos filhos do presidente, especialmente em relação ao tema da Venezuela, não são de pouca monta e podem provocar uma quebra irreparável na sustentação política do governo.

Mas o ponto mais agudo advém da reforma da Previdência, alcunhada de “Nova Previdência”. O ministro da Economia, Paulo Guedes, faz blague com a noção de “revolução”. Mas se a inspiração de Paulo Guedes é Chicago e sua aplicação no Chile de Augusto Pinochet, não deixa de haver sentido. Pinochet liderou uma “revolução neoliberal” inversa ao programa socialista em vigor nos anos de Salvador Allende. Enquanto Pinochet vocalizava que seu governo “não tinha prazos, mas metas”, seus ministros e intelectuais falavam de “revolução silenciosa”. Não há que estranhar a obsessão com a palavra. Contudo o cenário brasileiro é de democracia, sustentada pela Carta Constitucional e suas instituições, situação inteiramente distinta da do Chile nos anos Pinochet.

Imaginar uma ruptura política no Brasil está, por enquanto, apenas no plano das utopias e os militares parecem pouco inclinados a uma aventura como essa. No governo federal são poucos os que percebem que há que fazer política e que se trata de uma maratona de quatro anos, e não de poucos meses.

Na chamada área dos “costumes” ou mais “ideológica”, na qual predomina uma orientação católica ultramontana combinada com um pentecostalismo radical que se fia na letra da Bíblia como orientação para toda a vida social, institucional, educacional e pessoal – o que carrega uma boa dose de hipocrisia –, o governo Bolsonaro se faz parecer mais com o franquismo e o salazarismo, que tiveram a Igreja Católica como apoiadora essencial, do que com o fascismo e o nazismo, que se fundamentavam mais em dimensões econômicas do moderno.

Há, ainda, uma menção mais remota que se pode fazer, a título de reflexão, ressalvando os anacronismos. Se a dimensão religiosa se fixar como conduta central ou ponto de referência maior do governo, Bolsonaro, por seu evidente plebeísmo, poderá ser aproximado ao monge Girolamo Savonarola, que liderou, em 1494, uma revolta contra o poderio oligárquico dos Médicis em Florença.

Savonarola instaurou uma “República popular” fundada na religião e na condenação das artes e da vida social das elites, que, para ele, representavam a decadência de Florença. Savonarola adotou medidas drásticas, como um índex de livros proibidos e a queima deles em praça pública. Seu destino não foi propriamente feliz. Maquivel, em O Príncipe, diz que Savonarola “fracassou na sua tentativa de reforma quando o povo começou a não lhe dar crédito. E ele não tinha meios para manter firmes aqueles que haviam acreditado, nem para fazer com que os incrédulos acreditassem”.

Eleito democraticamente, Jair Bolsonaro mantém seus apoios, mas já vê uma parte deles fugir por entre os dedos. É ilusória sua fé obsessiva nos milhões de apoiadores das redes sociais, sem articulação política e sem que os resultados econômicos se produzam, e desastrosa sua desconfiança em relação aos membros do seu próprio governo, com exceção dos próprios filhos.

Sobre os ciclos econômicos - HELIO BELTRÃO

FOLHA DE SP - 24/04

Estamos na fase de retomada, após três anos depurando os excessos de Dilma

Por mais de dois séculos, os ciclos econômicos persistem a despeito de repetidas alusões a uma “nova era de prosperidade”.

Os ciclos se manifestam por alguns anos de crescimento acima da tendência de longo prazo, seguidos de crise e recessão por alguns anos, após os quais se retoma a tendência de longo prazo e se reinicia o ciclo.

O Brasil tem familiaridade com os ciclos.

Nosso último foi demarcado pelas capas da revista The Economist. A primeira em 2009, após o Brasil ter resistido à crise internacional de 2008 com uma mera “marolinha”, declarava com otimismo: “O Brasil Decola” estampando o Cristo Redentor como um foguete.

Já ao fim de 2013, vaticinou: “O Brasil Estragou Tudo?”, traçando o foguete rumo ao solo. Desde então, sofremos uma crise sem precedentes.

O primeiro registro de ciclos encontra-se no Velho Testamento. O Faraó teve um sonho. Sete vacas raquíticas emergiram do Nilo e comeram sete vacas gordas que por ali pastavam. José interpretou o sonho. Haveria sete anos de fartura seguidos por sete anos de fome. José recomendou que se poupasse 20% da safra de grãos a cada ano. Quando a fome chegou, o Egito possuía alimentos para atender sua população, e assim se tornou a maior potência mundial.

Desde cerca de 1750, início do capitalismo, os ciclos econômicos no mundo passaram a ser mais frequentes. Seriam uma falha fatal do capitalismo? Ocorre que paralelamente estava em desenvolvimento o sistema bancário e os bancos centrais, e o surgimento das notas bancárias em substituição a moedas físicas.

A partir da observação de ciclos regulares de entradas e saídas de ouro entre países, foi proposta uma teoria monetária dos ciclos, aperfeiçoada pelos economistas até a consagrada explanação de Ludwig von Mises em 1912, em “Teoria do Crédito e dos Meios Fiduciários”.

O argumento é simplificadamente o seguinte.

Uma expansão monetária pelos bancos centrais (ou bancos) artificialmente reduz as taxas de juros. As taxas de juros baixas induzem o aumento dos investimentos produtivos, sem que tenha havido correspondente aumento de poupança real.

A economia inicialmente se aquece. O consumo aumenta quando deveria arrefecer para financiar, via poupança, o novo nível de investimento. Inicia-se um insustentável cabo de guerra por bens, reflexo de sobreconsumo e de sobreinvestimentos. Irrompe a inflação de preços ou de ativos, e a realidade se impõe: uma inevitável alta das taxas de juros precipita a crise. A corda se rompe, e inicia-se uma recessão corretiva.

Quanto maior a aventura monetária do banco central, maior a conta a pagar.

Böhm-Bawerk dizia que o nível cultural e moral de uma nação é espelhado em sua taxa de juros de mercado. Quanto mais baixo o nível, mais altas as taxas. O Brasil figura mal, com taxas reais de longo prazo de 4,5%, incompatíveis com o crescimento esperado do PIB.

A notícia positiva é que, segundo a análise do ciclo, já estamos há alguns meses na fase de retomada, após três anos depurando os excessos monetários da era Dilma.

O Ibovespa já teve alta de 50% em dólares desde 2016, no entanto, dada a retomada do ciclo, parece haver bom espaço nos próximos três anos para novas altas.

Por outro lado, dado o risco das reformas e de uma eventual piora do cenário internacional, convém se proteger alocando parte da carteira em dólar e em NTNs de longo prazo.

A economia sempre estará sujeita a ciclos, fenômenos complexos que não se explicam por um único fator. Estude as teorias dos ciclos, em especial a descrita por Mises, e otimize você mesmo sua carteira de investimentos.

Helio Beltrão

Engenheiro com especialização em finanças e MBA na universidade Columbia, é presidente do instituto Mises Brasil.

Estamos na fase de retomada, após três anos depurando os excessos de Dilma

Por mais de dois séculos, os ciclos econômicos persistem a despeito de repetidas alusões a uma “nova era de prosperidade”.

Os ciclos se manifestam por alguns anos de crescimento acima da tendência de longo prazo, seguidos de crise e recessão por alguns anos, após os quais se retoma a tendência de longo prazo e se reinicia o ciclo.

O Brasil tem familiaridade com os ciclos.

Nosso último foi demarcado pelas capas da revista The Economist. A primeira em 2009, após o Brasil ter resistido à crise internacional de 2008 com uma mera “marolinha”, declarava com otimismo: “O Brasil Decola” estampando o Cristo Redentor como um foguete.

Já ao fim de 2013, vaticinou: “O Brasil Estragou Tudo?”, traçando o foguete rumo ao solo. Desde então, sofremos uma crise sem precedentes.

O primeiro registro de ciclos encontra-se no Velho Testamento. O Faraó teve um sonho. Sete vacas raquíticas emergiram do Nilo e comeram sete vacas gordas que por ali pastavam. José interpretou o sonho. Haveria sete anos de fartura seguidos por sete anos de fome. José recomendou que se poupasse 20% da safra de grãos a cada ano. Quando a fome chegou, o Egito possuía alimentos para atender sua população, e assim se tornou a maior potência mundial.

Desde cerca de 1750, início do capitalismo, os ciclos econômicos no mundo passaram a ser mais frequentes. Seriam uma falha fatal do capitalismo? Ocorre que paralelamente estava em desenvolvimento o sistema bancário e os bancos centrais, e o surgimento das notas bancárias em substituição a moedas físicas.

A partir da observação de ciclos regulares de entradas e saídas de ouro entre países, foi proposta uma teoria monetária dos ciclos, aperfeiçoada pelos economistas até a consagrada explanação de Ludwig von Mises em 1912, em “Teoria do Crédito e dos Meios Fiduciários”.

O argumento é simplificadamente o seguinte.

Uma expansão monetária pelos bancos centrais (ou bancos) artificialmente reduz as taxas de juros. As taxas de juros baixas induzem o aumento dos investimentos produtivos, sem que tenha havido correspondente aumento de poupança real.

A economia inicialmente se aquece. O consumo aumenta quando deveria arrefecer para financiar, via poupança, o novo nível de investimento. Inicia-se um insustentável cabo de guerra por bens, reflexo de sobreconsumo e de sobreinvestimentos. Irrompe a inflação de preços ou de ativos, e a realidade se impõe: uma inevitável alta das taxas de juros precipita a crise. A corda se rompe, e inicia-se uma recessão corretiva.

Quanto maior a aventura monetária do banco central, maior a conta a pagar.

Böhm-Bawerk dizia que o nível cultural e moral de uma nação é espelhado em sua taxa de juros de mercado. Quanto mais baixo o nível, mais altas as taxas. O Brasil figura mal, com taxas reais de longo prazo de 4,5%, incompatíveis com o crescimento esperado do PIB.

A notícia positiva é que, segundo a análise do ciclo, já estamos há alguns meses na fase de retomada, após três anos depurando os excessos monetários da era Dilma.

O Ibovespa já teve alta de 50% em dólares desde 2016, no entanto, dada a retomada do ciclo, parece haver bom espaço nos próximos três anos para novas altas.

Por outro lado, dado o risco das reformas e de uma eventual piora do cenário internacional, convém se proteger alocando parte da carteira em dólar e em NTNs de longo prazo.

A economia sempre estará sujeita a ciclos, fenômenos complexos que não se explicam por um único fator. Estude as teorias dos ciclos, em especial a descrita por Mises, e otimize você mesmo sua carteira de investimentos.

Helio Beltrão

Engenheiro com especialização em finanças e MBA na universidade Columbia, é presidente do instituto Mises Brasil.

Alvará de demolição - BRUNO BOGHOSSIAN

Folha de S. Paulo 24/04

Presidente dá alvará a 'olavistas' ao defender Carlos em guerra com Mourão

Os choques entre o grupo ideológico e a ala militar do governo superaram a disputa corriqueira por espaço e influência. Os “olavistas” sempre tentaram enfraquecer os generais que trabalham com o presidente. Agora, eles parecem dispostos a derrubar de vez esse pilar.

Com a participação direta dos filhos de Jair Bolsonaro, o fã-clube do escritor Olavo de Carvalho teve suas mãos amarradas pelos militares em uma série de embates nos primeiros meses de mandato. Além de conflitos públicos, como no Ministério da Educação, o time ideológico viu seus planos bloqueados por generais que atuam dentro do Planalto.

As últimas peças movidas pelo presidente e sua família escancararam o conflito. Depois de se ver repreendido pelo próprio governo, o vereador Carlos Bolsonaro decidiu tornar explícita a guerra pelo poder.

O filho do presidente foi considerado o responsável pela publicação, na página de Jair Bolsonaro, de uma gravação em que Olavo faz ataques pesados aos militares. A peça foi retirada do ar, e o Planalto afirmou que as críticas “não contribuem para a unicidade de esforços” do governo.

O tom conciliatório certamente não partiu da família Bolsonaro. Carlos reagiu com um bombardeio contra Hamilton Mourão e replicou até um vídeo que insinua que o vice conspira para derrubar o presidente.

Embora o alvo específico seja Mourão, o impacto tende a ser mais amplo. Ao se concentrar num representante das Forças Armadas, a investida atinge diretamente uma instituição que, em larga medida, serve de arrimo ao bolsonarismo.